——此篇写给左岸

我在西宁一家青年旅舍办入住的时候,有个姑娘见我背着大包很有些狂野,便随口招呼着问我:“嘿!哥们儿,你是从哪儿徒步过来的?”

我尴尬地回答:“我是坐汽车,然后从车站徒步过来的。”

姑娘眼里略有失望,但她没有死心,接着问:“你是要去西藏吗?”

我回答:“我是去敦煌。”话说出口以后,自己都觉得十分无趣。

姑娘又点点头,拉长声调说了个“哦”,转身就走了。大约她心里想的是——原来是个菜鸟。

那时候,年轻的旅行者们将西藏奉为圣地,仿佛所有到西宁的人都是要去西藏的,或者都是从西藏回来。据说青藏线是进藏最初级的路线,无论是坐火车还是别的方式。总之,一到暑假,勇敢的,文艺的,或是想要日后借此装逼的,都朝着那个圣地出发。那会儿洗涤心灵这个说法还没有太过贬义,文艺青年好像也还可以,我欣赏和羡慕每一个达成心愿的人,并且也十分想去。可当时的我就那么僵立在前台,产生了一个菜鸟该有的窘迫。

如果我确实是一个实实在在的菜鸟,反而不会那么窘迫,关键在于来到西宁之前,我已经不太把自己当成菜鸟了。老子也是睡过公园、去过草原、把火车硬座坐穿的男人,肩上的背包已有几层灰尘,不管是头发还是胡须的长度也都有了不错的沧桑。结果呢?

结果就是我听到大厅里大部分人都在讨论去西藏的路线,客观的讲,其实大家都是没去过西藏的,但就是因为他们马上就要动身,所以我就觉得自己矮了一节。这种想法在现在看来是很傻的,说是价值观有问题也没错,可当时的我就是这么想的。

我听着那些关于西藏的讨论,出发前的心愿以及归来后的感悟,自觉没趣,就洗衣服去了。

关于西藏,我总觉得自己没做好去的准备。本也想过从上海坐火车,摇上个两天两夜就到了,可在几个月前广西龙脊梯田的青年旅舍里我遇见个哥们儿,他的话对我很有启发,他很庄严地说:“对于旅行者而言,西藏是个神圣的地方,可是坐火车是最容易的方式,我不想这么轻易就到了。”听君一席话,我彻底打消了坐火车进藏的念头,可其他方式在我身上也尚未开发,就把“花式进藏”当成了一个理想无限延后。延到后来,我几乎对它已经不感冒了也没去成,这是后话。

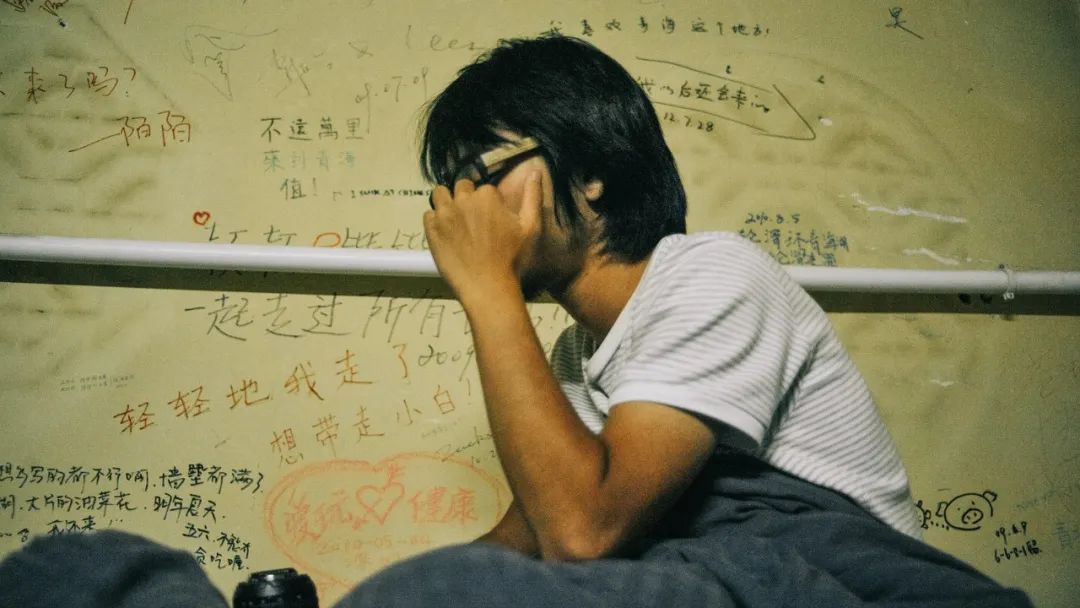

我住在青年旅舍最便宜的床位房,7张双层床横七竖八摆在里面,意味着这个房间可以容纳14个人,背包一丢,几乎挤不过人。我爬上角落属于我的上铺,浏览之前住我这铺的人在墙上的留言,那个时代的青旅最流行的装饰就是把墙壁刷干净,等着客人把墙壁画满写满。留言大部分都很没创意,大致就是记录来到这里,喜欢这里,一杠,年月日,姓名。这跟孙猴子的“到此一游”别无二致,看过几行,也就乏了。

本以为我在西宁的日子会静悄悄地过去,一个人吃饭旅行到处走走停停,可就在我将睡之际,有个彻彻底底的菜鸟闯了进来。这菜鸟把行李一扔,环顾四周,见到对床有个姑娘,居然惊叫一声,大喊“怎么有姑娘?是我走错房间了吗?”确认再三,他终于发现这是个男女混住房。菜鸟的心情久久不能平息,仿佛眼前的不是姑娘,而是印第安人……接下来,菜鸟立马拨通了朋友的电话,扯着能够传遍房间每个角落的声音对电话那头喊道:“嘿!你猜怎么着!我住在青年旅舍,就是好多人住一起的那种上下铺房间,这他妈是个混住,有姑娘!”

菜鸟话音刚落,房间内笑成一片,我以为孔乙己在时的咸亨酒店也不过如此。

菜鸟挂完电话,精神极佳,逢人就要聊上几句,本来各自为营的独行侠们竟然都相互交流了起来,已经准备抱团明天一起出游,我也插上几嘴,加入了他们明天的队伍。

喔,对了,菜鸟也是准备坐着火车去拉萨的。

第二天大家都起得很早,在这样的房间里,第一个起床的人就是个人肉闹钟,无论如何蹑手蹑脚小心谨慎,都会吵醒一片,有人会翻身继续睡觉,但前一天说好要组队的人,揉几下眼睛就也起床了。

不知是谁从哪里听来的小道消息,说“开斋节”去清真寺可以免费吃肉,这消息传到后来已经跟真的一样,所有人嘴上说不信,但脚步却都很老实地朝大清真寺迈开了。等我们饿着肚子走到冷冷清清的大清真寺门口时,一阵东张西望,并没有迎来派肉的火夫,却迎来了卖票的门卫,只好悻悻离开。我觉得自己实在太欠独立思考的能力,还没进入共产主义社会呢,怎么可能发生免费吃肉这种事情?我居然幻想着像腊八节排队去寺庙领腊八粥一样在开斋节来清真寺领肉。

我们一行五个人,只因为对一件不可能发生的事情产生了些许希望,以至于现在都感到十分失望,最后只好自己掏钱吃了早饭。

吃过早饭,我们去了青海省博物馆,打卡省会博物馆是我的习惯,虽然于我而言每个博物馆的藏品都差不多,但胜在博物馆不要钱,而且环境好。可惜青海省博物馆不但藏品无法让人眼前一亮,就连环境也相当一般,厕所找了老半天才找到,且厕所很小,一点都不大气,这是我对青海省博物馆的全部印象。

西宁市内最大的景点要属塔尔寺,之前我提到过,在甘肃和青海的藏传佛教寺庙中,塔尔寺的影响力排第二,仅次于夏河的拉卜楞寺,略高于同仁的隆务寺。不过,塔尔寺是这几座寺庙中给我感觉最差的,甚至还不如若尔盖的达扎寺。原因很简单,作为到了西宁必去的景点,这里游客太多,香火太旺了。

我们花了不便宜的门票钱进了寺庙以后,旺盛的香火扑面而来,仿佛到了初一十五时的汉族寺庙。这里看不到穿红袍的僧人,就连藏民也不多,眼前满是摆pose拍照的游客,大妈们围着鲜艳的丝巾,各自展露风采,孔雀见了定会开屏。一番热闹的景象给我带来的是一阵无比的失落,我开始怀念达扎寺在草原上的那份宁静,怀念拉卜楞寺满地红袍,也怀念隆务寺虽然要门票,但好歹转经长廊是在外面……总之,一阵世俗盖住了塔尔寺本该有的风情。

在塔尔寺停留的一个小时里,我最有记忆的是一只毛色枯燥的猫,它的额头上有一块伤疤大约是打完架的印章。我是个见了猫就忍不住要逗的人,便蹲下来招呼它,它很乖巧地靠近我,发出“咕咕咕”的撒娇声。我摸摸它的头,挠挠它的腮帮子,它没有咬我,我也没有东西给它吃,故事就戛然而止了。

止在一张照片上,左岸在一旁偷偷给我拍了一张照片,她把照片给我看,我看着照片里我与那只猫一副差不多流浪的样子,说:“你看,我和它好像啊!”

左岸是这段旅程中我最佩服的一个人,她是个个子很小的姑娘,但身体十分健硕,那黝黑的皮肤是被无数烈日洗礼过的。她孤身一人,搭顺风车,做沙发客,从广东到内蒙,再从内蒙到西宁,全程省吃俭用只花了六百多块钱,我睁大了眼睛,听得不可思议。这才是脱离了菜鸟行列的旅行者,不过当时的左岸离“老鸟”还差一步,那就是西藏。

分开以后,左岸就去了西藏,她是用什么方式去的我不得而知,但她出西藏去新疆的那段故事却是惊心动魄。新臧线是进出西藏最难的路线,中间有大段人迹罕至的地方,人们将那些地方称为无人区。左岸就用她那小小的身躯踏上了征程,她经历了长时间的孤独,搭不到车的恐慌,路途中差点被人玷污,谢天谢地,她顺利完成了旅途。很久以前,她给我留过一次言,内容是:

我从叶城到喀什、阿克苏、一路行至库车,突发状况不断,到库车那天下了高速天已黑透,伸手不见五指的黑暗中等了半个钟,才搭了一辆维族人的三轮车进城,安顿好住处已是夜里十一点,半个月以来小心警惕的心理防线终于瓦解,嚎啕大哭起来。

我想象着左岸在旅途中看到的风景,那雪山草原,牛羊遍地,银河璀璨,以及人间冷暖,我感到羡慕又很胆怯。我以为我无论如何也做不到像她那样,但她又给了我实实在在的勇气,每当我对一段旅程产生犹豫的时候,她那个孤零零站在夜色中荒无人烟的公路上的小小的身躯就会浮现在我眼前,仿佛在问我:“你有什么好怕的?”

离开塔尔寺以后,那菜鸟叫我帮忙去取火车票,他好像还有别的事情,反正是要来不及的样子。我答应下来,顺便也把自己去德令哈的车票一起取了。那张从西宁到拉萨的火车票在我手里的时候,大约是我离西藏最近的一次,如果不是实名制,我几乎要跟菜鸟掉包。

最后,我还是坐上了去往德令哈的绿皮车,而在青海与我组队的那些伙伴们则全都去了西藏。

后记:如今,左岸已经成为一个母亲好些年,她有时会跟我抱怨一下现在的生活,她努力工作,尽量让自己的儿子生活丰富。我曾以为她会一辈子在路上,但漫漫人生的长河,我们哪一天又不是在路上?她的生活过得并不滋润,但我想替她再回忆一下那个在夜色中无助、恐慌、孤独的自己,希望曾经的那个她,就如能给我带来勇气一样,也给她自己带去坚强。