上世纪八十年代,到重庆上大学不是个人愿望。当时的志愿是到北京、上海、广州,还有大连。

对重庆一无所知:不知道重庆是陪都,不知道重庆位于大西南,不知道在重庆属于四川,不知道重庆在祖国的什么地方,也不知道重庆不长西瓜,不产柿子,不产红薯与玉米。更不知道重庆是山城,山城里有棒棒,有会骂人光脚板走路能挑重担尽说带脏字话的川妹子。

大学的志愿是复旦大学、中山大学、大连海洋学院,理想是上天(天文学)、入地(物理学)、下海(海洋学),却毫不知情地被重庆大学录取,学了最基础的机械工程学。

听录取新生的新梅姐说,我的分数应该被复旦大学物理系录取。但重庆大学的录取人员抢去了学历档案。她认为重庆大学也是不错的重点大学,便没有揭露。对我来讲,虽然无奈,但出身于农村,能进入大城市己很满足了。

录取新生的老师可巧就是我的后来的辅导员。他说,抢我档案的原因是我的外语成绩很高。可惜他被骗了,我学外语靠得是天才记忆力,实用水平很差,以至于大学毕业时四级水平都没过。

于是,十九岁的时侯,便被定格在重庆。定格在有光荣的gm传统、号称西南清华的重庆大学。

去重庆的路非常艰辛。从山西到重庆,坐绿皮火车要三天四夜,回来需要四天三夜。沿途所见所闻,是打工川哥的暴力与出走川妹的泼辣,到处的拥挤、繁乱与嘈杂。火车上人挤人,前胸贴后背,川哥与川妹混杂在一起,不再有男女界限。

重庆是山城,许多有台阶。但路牌上都标称为大街。街上的人大多瘦弱,嗓门很高。女人穿衣很少,脚绝对是裸着的。有的肩膀也半裸着,上衣很小,甚至能看见乳房的边缘。大街上挑担的棒棒们穿着脏衣服,个子不高但很有力度,挑起东西光着脚板能在台阶上喊着号子跑的飞快。

那年代,出生在北方乡下的人,看楼房算是奢望。而且看到的楼房也就三四层,最高不过六层。但重庆那时就有许多楼房了,六层的很普遍。高的能有十几层。

重庆的楼面很旧,兴许是常年下雨的过。重庆很少有大晴,很少有太阳,星星和月亮更少。当然现在的感觉大大不同了:给楼面上了颜色,变了造型,把旧的形象掩盖了。

1987年,与重庆人到峨眉山,见到正常的日出,重庆人激动得欢呼雀跃。到重庆时,母亲给带了两双手工布鞋,有点送儿参军的意思。但到重庆不过两月,两双鞋都出了绿毛,只好给扔了。重庆太潮湿!

那时的重庆还是长辫子公交车,常坐的是2路电车,从两路口坐到沙坪坝。车上总是挤的满的人。不要指望骑自行车。重庆的公路都是盘山路,不能骑自行车。那时的重庆也没自行车。

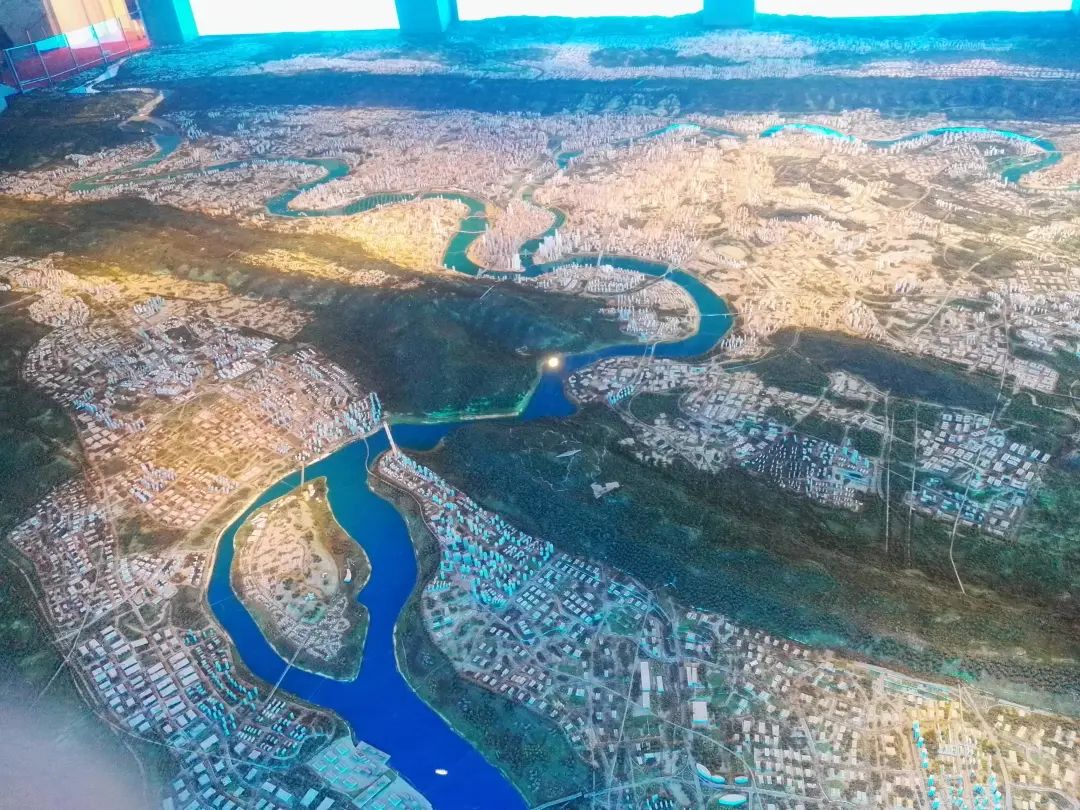

现在,重庆修起了世界上最漂亮的公路,长瓣子公交车没法跑了,代之以世界上最奇葩的地铁。这地铁不仅可走地下,还可走山顶。邪乎的是,地铁还从楼房中穿出。

重庆有过嘉陵牌摩托车,应当是最早的国产摩托车。但那时还是奢侈品,街面上看不到。后来,日本本田摩托车风靡全国的时侯,嘉陵摩托车转型,生产了嘉陵牌缝韧机。

竹子是南方植物。第一次假期从重庆归来的礼物就是竹制的篮子,还有最便宜的香蕉。篮子带了三个,一进家门便被姑姑和姨姨抢了。香蕉带了两三斤,一路舍不得吃,到家时外表成了黑色,里面有的软了。但也被弟妹们抢了。居然都没事!

那年代还不兴旅游,所以到重庆后老想着了解风土人情,象作家体验生活那样,梦想着认识重庆一家人,看怎么吃苦,怎么生活。大学四年,只体会到炎热的夏季、连绵不断的阴雨、鳞次栉比的山峦,却没进入一户重庆家庭:那时自惭形秽,任何一户重庆市区家庭都富有。

那时以游子的身份驻留重庆,所以丧失许多的留重庆的机会。现在想起来,当时心中的牵挂不是重庆,而是家乡。

忽然觉得又有许多牵挂在重庆。重庆的新发展,重庆的同学,重庆的母校,还有小一辈人对重庆的向往,常常勾起对重庆的自豪的回忆。好象重庆是自已的家乡似的。

昔日同学风华正茂,同窗之谊刻骨铭心。如今到了不同岗位,有的地位显赫。但仍觉得他们还是重庆的印象。如同女同学还是女同学,最亲的老师还是那个辅导员一样。

观音桥不是陌生的地名,但每次来都觉得陌生,好象这个地方一直在变。还有许多这样的地方,如两路口,枇杷公园,石桥铺,小龙坎。到如今仍然分不出重庆的东南西北,连简单的位置图都画不出。觉得重庆总是印象中的重庆,与印刷出来的地图不是一回事。

至今到过重庆火车站至少十余次,但脑海里仍描绘不出火车站全貌,更不要说周围的建筑群。

前几年自驾去过一次重庆,顺着导航在一个地方转了好几圈。下车一问,下个台阶就是。但车要绕。还是请当地人上车指路才到达。感觉是到家却找不见家门。

离开重庆三十多年了。按理来说,和重庆早已没有了瓜革。但总会遇到这样那样的与重庆关联的事儿,而且一办就成。几年下来,似乎自己成了重庆通,成了重庆代理人,不由自主地。

多年事重庆变了很多,就连重庆大学也换地方,换了大门,形成更大的面貌。

1984年8日31日,进入重庆的第一天,认识的第一位同学名叫梁松迁,浙江人。大学四年,我们一直珍惜着这份友谊。毕业后,我送他一套中国橡棋,他送我一支口琴。口琴今天仍保存着,一点都不锈,音质很好。

沿江路是大学永久的记忆。其实这条路很普通,并没有什么特殊的标志。就是那时都在提,说这是恋爱路,好象有现成的姑娘等人挑似得。但在那条路上寻找了四年,终久是没有艳遇。

黄角树是重庆的标志。重庆大学有棵特殊的黄角树,不管有没有过艳遇,在这棵树下照张相,甚至攀再到这棵树上拍拍树干,便觉得满足了返校的愿望。这棵树如同临汾大槐树一样有感觉。

民主湖中的水永远是那么清澈透亮,宿舍的灯光倒映在水中,林荫道点缀着姑娘小伙儿的倩影,回响着直传到树梢的争议声。偶尔还会想起一两声蛙声。醒来,发现还是那个永恒的梦境。