定在南昌见面是一件冒险的事情。

那时候他在准备秋招,忙得焦头烂额,不知道见面前所有事情能不能告一段落。我大概可以想到他的压力,一次次笔试一次次面试,还没有解决当下的自我怀疑,下一次面试的焦虑便接踵而至,恶性循环,然而每次提到总和我说没事啦。哪里是,换做是我的话,这样难捱的日子估计心态不知道崩了几回,旁观者尚且如此,何况当事人。偏偏自己什么都做不了,担心也好,安慰也罢,都显得无力,如果说异地有让人无奈的时刻,这就是。

聊天一度缩减到”早””去吃饭””嗝””晚安””加油”,在小窝告诉他今天发生的好玩儿的事情,按部就班做自己的“每日计划”,念今天读到的诗,但犹豫再三最后还是没有发给他,也把担心和安慰写进长长的信里,末了又把信纸揉成一团重写了几次才寄出去。每天的愿望是他可以多一点点开心,又想,这样的日子快一点结束吧。

忙碌的日子里每周一次的电话被搁置。21号的晚上他心态有点崩,想了想,问他要不要打电话。他说好。

那天晚上有点冷,刚出门就起了一层鸡皮疙瘩。正和他说最差的情况也无非是等春招的时候,电话那头的声音隐约有些颤。风好像吹进了脑子里,有些晕乎乎,一时没有听清,再问了一句。他的声音从手机里传来:

“拿到北京那家公司的offer了”

我一时分不清是温州的风声还是成都的,站在走廊里,心里想的是,小男孩可以不那么焦虑了。

终于否极泰来。

之后的事情顺利得有些不真实,第二天下午杭州的公司给了通知。傻笑好久,从教室出来的时候甚至想转个圈儿。

以前总觉得结束异地,或者说迎来不那么远的异地,是一件非常非常遥远的事情,遥远到像是远处忽明忽暗的灯火,却不想来得这样快。温州与成都之间,横跨东西的两千公里在地图上被缩短成一条短短的线段,用一个指头就可以盖住。而那些听着火车的车轮轰隆碾过轨道的夜晚毫无征兆地离我远去,湮没在时间的洪流里,也驶向未知的远方。

见面的前两天心血来潮视奸过他的微博后发现了这本日历。

马上下单,万幸在出发前拿到了它。手工菜鸡去买了包装纸,虽然看起来有些丑,但幸不辱命,乍一看还挺像回事儿。匆匆忙忙收拾了东西,把它放进袋子里踏上了去南昌的路。

他拆包装纸的时候我有些紧张,听着撕开包装纸的声音变得有些话痨:”虽然包得有点丑,但是!第一次认真包东西得体谅一下…”心里却暗暗期待他的表情。

包装纸被拆掉了,好像不是惊喜,也不像是开心,表情在一瞬的呆滞后变得有些复杂。我的心一跳,继而想到了什么:”你不会已经买了吧?!”

“不是,你等会。”他说着放下日历,飞快拉开书包拉链摸索了一会,抽出一本大小厚度差不多的东西:”我也给你买了一本。”

看着两本一模一样的日历却是不知道该哭还是该笑了。

定了蛋糕,等到送到拆开的时候他说:“怎么是二十一呀,长大一岁是二十岁。”那时才反应过来,就算是虚岁,也应该是二十二岁。自己还真是一点生日的觉悟都没有,挠挠头看着桌上的“2”和“1”,笑道:“那就算了,总不能插个‘2’吧”。

也许是因为不知道从什么时候开始,生日失去了小时候郑重盛大的意味,变得和剩下的三百六十四天无甚区别。不必等到生日才吃蛋糕,而长大,也不是那一天就完成的事情。

倒不如说是回顾与审视。

这一年好像没做什么事,我是迟钝的人,总是后知后觉,要过好久才明白一些事情的意味。直到今天我都觉得自己还是几年前那个初中生,惶惑又敏感。但是我又隐隐知道有什么是不一样了的,比如增长的体重,比如脱落的头发。渐渐知道出走的意味不只是逃跑,罗德岛无法成为推脱的借口,出走才有对照,才能发现“理所当然”的表象之下的东西。这一年是盲人摸象,用指头在黑暗中慢慢摸索凹凸起伏的边缘,世界的轮廓在钝痛的触感中一点点浮现出来。如果说过去的一年,世界在我面前是以无限广阔的姿态展开,那么当下,是我在重新定义边界。

凌晨两点三十九分的南昌,黑暗吞没了一切,世界失去了原本的形状,连声音都湮没得一干二净。好像絮絮叨叨说了好多话,又好像什么都没说。我和他说觉得好无聊,看书有时候也无聊,审美愉悦只是逃避的借口,回到现实的时候只觉得空空荡荡更加虚无。是无病呻吟,是无解的问题,以至于不敢细想。他沉默了一会,说:

“和我在一起呢?会开心一点吗?”

“会”。

回来和室友们又过了一次生日。这是和她们一起过的第三个生日,再过一个也许就不会再一起过了。我一直觉得自己是个幸运的人,碰到的都是可爱美好的女孩子。关了灯后蜡烛在黑暗中摇摇晃晃,闭上眼睛的时候又加了一个愿望:希望我的女孩子们每天都开开心心,身体健康。

见面的时候带了自己酿的葡萄酒

一颗长得像❤的葡萄

快递王小哥上线

和爸爸妈妈吵架之后的聊天

中秋节远程在线同步吃月饼,晚上出门找了好久只买到了蛋黄酥

第一次吵架的时候

什么奇怪的口吻(挠头)

知秋

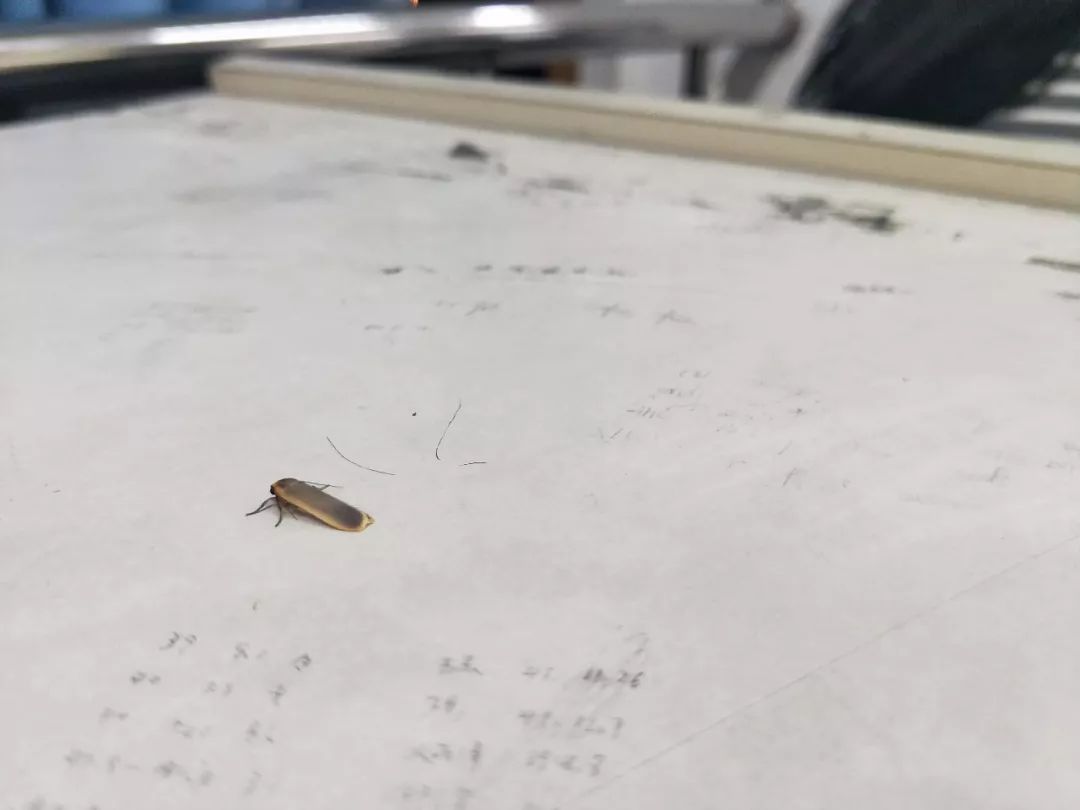

新诗课上一只长得像瓜子的小虫

有点傻呆呆的云

不那么傻呆呆的云